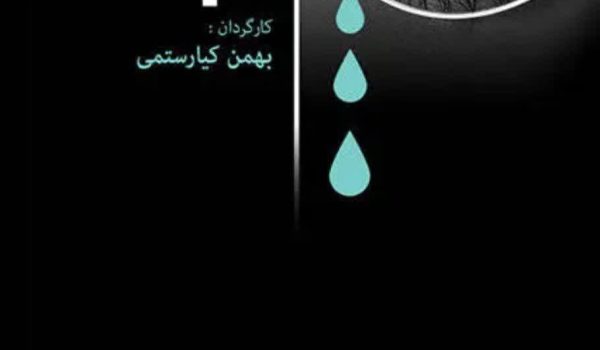

Le mystère du tabâki dans le regard de Kiarostami

Bahman Kiarostami revient sur son documentaire « Tabâki » : une réflexion sur le « simulacre de la tristesse » dans les rituels chiites.

Bahman Kiarostami, réalisateur et documentariste iranien, évoque dans une interview son film Tabâki, réalisé il y a environ 25 ans à Machhad, qui explore un concept particulier des rituels de deuil chiites : la simulation des pleurs, ou tabâki.

Kiarostami commence par expliquer ce terme : « Tabâki signifie littéralement faire semblant de pleurer, même lorsqu’on ne ressent pas réellement de tristesse. C’est une idée proprement chiite, selon laquelle, même si tu ne peux pas pleurer sincèrement, le simple fait d’en simuler l’émotion suffit. » Il ajoute : « Ce concept m’a tout de suite intrigué, car je n’en avais jamais entendu parler auparavant. »

Un premier film à valeur de recherche

Le documentaire a vu le jour vers 1999 ou 2000, alors que Kiarostami fréquentait un centre de formation pour maîtres de cérémonie religieuse (maddahs), appelé Maktab al-Zakirin. Il y fit la connaissance de plusieurs figures reconnues de la récitation religieuse, avec lesquelles il se rendit à Machhad. Ce voyage fut pour lui l’occasion d’explorer la philosophie du tabâki à travers des entretiens et des observations. « Le film est en réalité une recherche visuelle, un travail documentaire, malgré mon manque d’expérience à l’époque. Mais ce premier essai a posé les bases de ma carrière dans le cinéma documentaire. »

Pourquoi ce sujet ?

Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à traiter ce thème, Kiarostami explique : « Ce qui m’intriguait, c’était l’importance accordée à l’expression visible des émotions dans certains rituels religieux. Tabâki n’est pas seulement un simple geste ou une tradition : c’est une philosophie en soi. Peu importe si tu es vraiment triste ou pas, ce qui compte, c’est de montrer ta tristesse. Cette idée m’a profondément interpellé. »

Il ajoute qu’il a poursuivi cette même ligne de questionnement dans son documentaire suivant, Ziyârat (Le Pèlerinage), en explorant notamment les motivations des croyants qui, malgré les dangers et les obstacles, tentaient de se rendre à Kerbala après la réouverture des frontières entre l’Iran et l’Irak.

Différences avec d’autres rituels

Kiarostami insiste sur le fait que le tabâki diffère du ta’ziyeh (drame rituel) ou du rowzé (prédication larmoyante). « Le ta’ziyeh est un théâtre ritualisé. Le tabâki, en revanche, est une forme de participation symbolique à la peine des autres. Ce concept était plus répandu chez les générations précédentes, mais aujourd’hui, rares sont ceux qui s’interrogent encore sur la signification profonde des rituels de deuil. »

Il évoque aussi la diversité des opinions parmi les maîtres religieux qu’il a interviewés : « Certains voyaient dans le tabâki une pratique spirituelle, une manière de développer l’empathie même sans ressentir de tristesse personnelle. D’autres, au contraire, le considéraient comme une tradition qu’il ne fallait pas suranalyser. Ces points de vue divergents ont enrichi le film. »

Une œuvre fondatrice

Kiarostami qualifie Tabâki de premier documentaire important dans sa filmographie. « Par la suite, je me suis intéressé à d’autres sujets comme le ta’ziyeh ou le pèlerinage. Bien sûr, d’autres cinéastes ont aussi exploré les rituels chiites avant moi, mais chacun y apporte son propre regard. À mon avis, ces sujets sont encore loin d’avoir été épuisés. »

À la question de savoir pourquoi de tels films ne sont plus réalisés aujourd’hui, Kiarostami répond avec nuance : « Les jeunes cinéastes se tournent rarement vers ces thèmes. Peut-être pensent-ils que tout a déjà été dit. Mais selon moi, la culture chiite regorge encore de concepts méconnus qui mériteraient d’être examinés. »